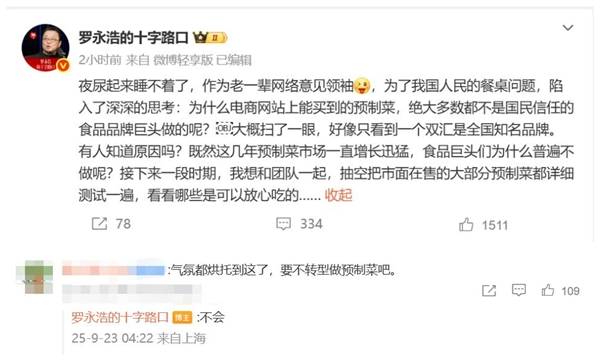

“电商平台上的预制菜为何难寻食品巨头身影?”9 月 23 日凌晨,罗永浩的微博疑问戳中了预制菜行业的关键矛盾。据《2025 年预制菜行业报告》显示,我国预制菜市场规模已突破 4000 亿元,预计年底将达 8000 亿元,如此迅猛的增长态势下,双汇竟成罗永浩视野中唯一的国民品牌代表。

这种 “巨头缺位” 并非偶然。资深食品行业分析师张明指出,食品巨头的谨慎源于三重顾虑:其一,预制菜品类繁杂(涵盖即食、即热、即烹等多类型),需重构从原料分拣到冷链配送的全链条体系,与巨头现有生产线兼容性不足;其二,行业标准缺失导致品控风险陡增,2025 年上半年曝光的 17 起预制菜安全事件中,6 成与生产标准混乱相关;其三,消费者信任度低迷的现状下,巨头担心贸然入局会损害既有品牌声誉。

反观市场现状,7.4 万家预制菜企业中 90% 为中小作坊,它们凭借灵活的生产模式快速占领市场,但也因资质参差加剧了行业乱象。这种 “小散为主、巨头旁观” 的格局,正是罗永浩决定亲自测试产品的核心动因。

测试行动的深意:从知情权到行业救赎

“不会转型做预制菜,但要找出放心产品。” 罗永浩的回应明确了行动定位,这并非商业炒作,而是其长期主张的延续。回溯 9 月初 “罗锤西贝” 事件,他就因餐厅隐瞒预制菜使用而发起质疑,最终推动西贝开放后厨并调整加工流程。此次测试计划,更是将个体维权升级为行业监督。

据其团队透露,测试将覆盖电商平台热销的 200 余款预制菜,重点核查三项指标:原料溯源信息是否完整、生产工艺是否符合安全标准、营养成分标注是否真实。这种 “全民监督式” 测试直击行业痛点 ——《2025 年预制菜消费者信任度报告》显示,78% 的消费者因 “信息不透明” 拒绝购买预制菜,62% 曾遭遇 “复热菜品冒充现做” 的情况。

罗永浩的逻辑链条清晰可见:只有让优质产品脱颖而出,才能遏制 “劣币驱逐良币”。他在直播中举例的老乡鸡 “三级标注制”(现做 / 半预制 / 预制),已使该品牌预制菜销量提升 40%,印证了知情权对市场的激活作用。

行业困局的破题:标准、信任与巨头责任

测试行动虽具象征意义,但 4000 亿市场的健康发展仍需系统性变革。当前行业面临的三重困境亟待破解:

标准缺失的 “定义之争” 首当其冲。西贝事件中,企业以 “无国标” 为由否认使用预制菜,而消费者将 “中央厨房预处理” 等同于预制菜。好消息是,预制菜国家标准草案已通过审查,拟明确 “预制菜”“现制菜” 界定标准,预计年底前公开征求意见,这将为行业划定基本规则。

信任重建的 “透明革命” 势在必行。企业需建立全链条追溯体系,广东预制菜产业园已试点 “一物一码”,消费者扫码可查看原料产地、加工时间等 12 项信息。政府层面,市场监管总局 2024 年出台的监管通知要求企业公示预制菜信息,多地已开展专项检查,今年以来查处隐瞒使用案件 236 起。

巨头入场的 “责任担当” 不可或缺。双汇的试水提供了范本:其预制菜线依托既有冷链网络,实现 “原料 – 生产 – 配送” 全程可控,抽检合格率连续三年达 100%。业内预测,随着标准完善,伊利、雨润等巨头有望在 2026 年前布局预制菜,凭借品牌信任度重塑市场格局。

消费者的选择:理性拥抱还是持续观望?

罗永浩的测试计划引发全民热议,网友态度呈现明显分化:支持者认为 “终于有人替消费者把关”,质疑者担忧 “测试标准缺乏专业性”。事实上,普通消费者可通过三招规避风险:查看生产资质(SC 认证为基础)、关注冷链标识(-18℃全程冷链是品质关键)、选择细分赛道龙头(如眉州东坡的川菜预制菜、正大的禽肉制品)。

更值得关注的是行业积极信号:2025 年上半年,具备 “透明化生产” 标签的预制菜销量同比增长 120%,价格较普通产品高出 15%-20% 仍受青睐。这表明消费者愿为知情权买单,也为行业升级指明方向。

测试不是终点,透明才是未来

罗永浩的深夜发问,本质上是对食品行业 “信任底线” 的追问。4000 亿预制菜市场的崛起,是消费升级的必然结果,但绝不能以牺牲安全和知情权为代价。当标准落地、巨头入场、信息透明成为常态,预制菜才能真正融入日常餐桌。而这场由 “较真者” 发起的测试,或许正是行业告别野蛮生长的开始。

发表回复