在生活的舞台上,我们常常像个小心翼翼的演员,时刻在意着观众的反应,生怕一个不小心就会迎来差评。“他是不是对我有意见?”“我这样做会不会被人笑话?” 这些问题如同幽灵般时常萦绕在我们心头,印证着阿德勒那句 “一切烦恼,皆源于人际关系”。

我们究竟是如何被他人的眼光所 “绑架” 的呢?仔细观察就会发现,很多时候,我们在课堂上明明有自己的见解,却因害怕被别人否定而选择沉默;在社交场合中,我们为了迎合他人的喜好,不断压抑自己的真实想法。神经科学的研究为我们揭示了其中的奥秘:当我们遭遇社交冷落时,大脑中处理疼痛的区域会被激活。也就是说,我们担心 “别人怎么看我” 时所感受到的心理痛苦,与身体受伤时的痛感一样真实。比如,当我们在社交媒体上发布一条精心编辑的动态却无人问津时,那种失落和沮丧,真的会让大脑产生 “疼痛” 的信号。

社交媒体时代,更是为我们设下了一个无形的陷阱。我们每天被海量的信息所包围,看到的都是他人精心打造的完美生活。那些光鲜亮丽的照片、令人羡慕的成就,让我们不自觉地将他人的生活作为衡量自己的标准,却忘记了问自己:如果没有这些虚拟的观众,我还会这样生活吗?而且,算法推荐机制形成的 “信息茧房”,更是让我们陷入了一个自我认知的误区。系统根据我们的喜好不断推送相似的内容,让我们误以为这就是整个世界的模样,从而产生 “只有我的生活不够精彩” 的错觉。

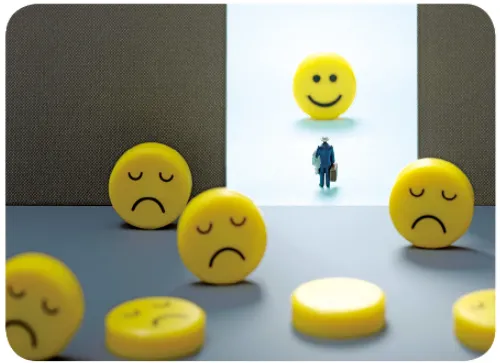

然而,生活并非总是需要活在别人的目光中。我们需要一些 “钝感”,学会在人际关系中保持适度的距离。就像小王子对待他的玫瑰,虽然深爱着她,但不会因为玫瑰的任性和小脾气而放弃自己的成长和探索。这就是阿德勒所说的 “课题分离”:我们要明确自己的课题和他人的课题,不轻易为别人的评价和期待而改变自己。

那么,我们该如何培养这种被讨厌的勇气呢?不妨从一些小事做起。比如,尝试在公共场合独自用餐。这对于很多人来说可能是一个巨大的挑战,因为我们总是高估他人对自己的关注度,也就是所谓的 “聚光灯效应”。但实际上,路人匆匆,很少有人会真正在意我们的行为。又比如,进行 “社交断舍离”,定期清理那些让我们感到疲惫和焦虑的社交关系,只留下那些真正让我们感到舒适和自在的朋友。此外,记录 “被讨厌时刻” 也是一个不错的方法。当我们因为坚持自我而感到不安时,记录下当时的感受、想法以及担忧的后果,过一段时间再回头看,就会发现很多所谓的 “灾难” 其实并没有发生,而我们也在这个过程中逐渐变得更加自信和强大。

作家村上春树说过:“不管别人怎么说,我都要坚持自己的节奏。我喜欢的东西自然会努力去争取。” 拥有被讨厌的勇气,并不是要我们变得冷漠和自私,而是让我们在尊重他人的同时,更要尊重自己的内心感受。我们不必为了迎合他人而改变自己的本质,因为真正重要的东西,是无法用他人的眼光来衡量的。

在这个充满变化和挑战的世界里,让我们勇敢地拥抱被讨厌的勇气,挣脱他人眼光的束缚,绽放出属于自己的独特光芒。只有这样,我们才能真正活出自我,找到内心的宁静和自由。

发表回复