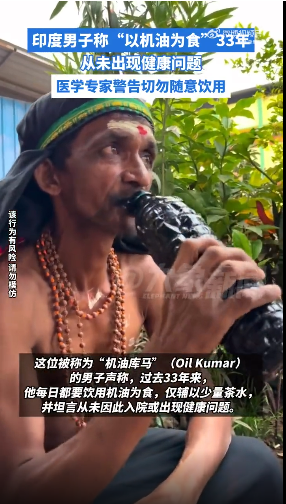

2025 年 9 月,印度卡纳塔克邦的乡间小路因一段短视频陷入喧嚣。画面中,被当地人称为 “机油库马”(Oil Kumar)的中年男子盘腿而坐,熟练地拧开矿泉水瓶,将深黑色液体一饮而尽。面对旁人递来的米饭与薄饼,他挥手拒绝,用夹杂着方言的印地语重复:“神会保护我,这是我的食粮。”

据库马自述,这种 “特殊饮食” 已持续 33 年。从 20 多岁偶然接触机油开始,他逐渐放弃传统食物,每日以机油为主要能量来源,仅靠少量茶水辅助吞咽。“从未去过医院,连感冒都很少有。” 他掀起衣角展示腹部,宣称这是信仰带来的奇迹。这段视频在当地社交平台迅速发酵,有人尊称其为 “神的化身”,专程前来围观拍照,也有人质疑这是博取关注的骗局。

机油:引擎的 “血液”,人体的 “毒药”

要理解这场争议的核心,首先需厘清机油的本质。作为发动机润滑油,它由 80%-95% 的基础油与 5%-20% 的添加剂构成,其中基础油多为矿物油或合成油,添加剂则包含抗磨剂、清净剂等化学物质。这些成分在引擎内能实现润滑减磨、密封防漏等关键作用,被誉为 “汽车的血液”,但进入人体后却会沦为致命毒物。

北京清华长庚医院的临床案例早已敲响警钟:一名 57 岁男子误饮含乙二醇的矿物油后,短短十余小时便出现昏迷、呼吸衰竭与急性肾衰竭,最终因多器官功能衰竭抢救无效。而机油的毒性更甚于此 —— 其含有的多环芳烃类物质具有明确致癌性,锌、磷等添加剂会直接损伤肝细胞与肾小管,重金属成分则会沉积在神经系统,引发记忆力衰退、肢体震颤等不可逆损伤。

中南大学湘雅二医院皮肤科主任医师张桂英的研究进一步揭示,机油中的有机溶剂可导致甲床分离等体表损伤,而长期摄入的毒性物质会通过血液循环扩散,诱发甲状腺功能异常、肝硬化等系统性疾病。“即使是皮肤接触,长期也会引发化学性湿疹,更别提直接饮用了。” 她在接受采访时强调。

异食癖:跨越国界的病理谜题

库马的行为并非孤例,在医学上被归类为 “异食癖”(Pica)—— 一种患者持续进食非营养性物质的进食障碍。2025 年 2 月,中国西安市红会医院曾为 18 岁女孩小丽实施三次手术,从其胃中取出重达 1 公斤的塑料袋碎片,这些异物已在她体内堆积 6 年,引发严重肠梗阻。类似地,湖南一名 11 岁女孩因吞食头发,胃内形成 38 厘米长的毛结石,险些引发胃穿孔。

现代医学认为,异食癖的成因复杂,可能涉及多重因素。微量元素缺乏是常见诱因:锌元素不足会导致味觉敏感度下降,使患者对常规食物失去兴趣;铁缺乏则可能引发代谢紊乱,催生对特殊物质的渴求。更值得关注的是心理因素 —— 家庭破裂、情感剥夺等环境压力往往是成人异食癖的催化剂,患者通过进食异物获得心理慰藉,形成难以戒除的条件反射。

印度的社会文化背景可能为库马的行为提供了特殊注脚。该国宗教氛围浓厚,部分民众习惯将无法解释的现象归因于神力。阜新市人民政府发布的风险提示显示,2025 年印度多地因宗教矛盾引发暴力冲突,宗教信仰在社会生活中具有极强的影响力。这种文化环境使得库马将自身健康状况归功于神的庇护,而非寻求医学解释。

真相追问:奇迹背后的三重疑点

尽管库马坚称 “健康无恙”,但其说法仍存在诸多可疑之处。首先是剂量与频率的模糊性 —— 他从未明确每日饮用量,而不同品牌机油的毒性差异显著:废机油因含燃烧残留物,毒性远高于新机油,且可能混入重金属污染物。其次,缺乏专业医疗评估:目前尚无权威机构对其进行肝肾功能、肿瘤标志物等全面检测,体表无症状不代表内脏未受损。

更关键的是 “幸存者偏差” 陷阱。医学统计显示,异食癖患者的健康状况存在个体差异,部分人可能因摄入量少、代谢能力强等因素暂时未出现急性症状,但长期危害必然累积。北京清华长庚医院的矿物油中毒案例中,患者初期也未感不适,直到毒素扩散才陷入昏迷,这种 “延迟发作” 的特性往往掩盖了潜在危险。

科学警示:信仰不能替代健康认知

事件发酵后,印度医学协会迅速发布声明,严正警告公众切勿模仿库马的行为。“即使他真的存活了 33 年,也不能证明机油无害,就像有人吸烟数十年未患癌,却不能说吸烟有益健康。” 声明中写道。专家建议,若发现身边人有异食癖倾向,应及时协助其进行营养评估与心理干预,而非盲从或猎奇。

对于普通民众而言,这场争议带来重要启示:在信息爆炸的时代,需保持科学理性。机油的化学本质决定了其不可食用性,国际食品添加剂联合专家委员会虽为高粘度矿物油设定每日允许摄入量,但这一标准仅适用于食品加工残留,且远低于库马的饮用量。任何将健康寄托于超自然力量的行为,都是对生命的不负责。

目前,卡纳塔克邦卫生部门已表示将对库马进行全面体检,检测结果或将揭开这场 “机油奇迹” 的真相。无论结果如何,这起事件都应成为一次全民科普:信仰可以给予心灵力量,但守护健康终究要依靠科学认知与理性选择。

发表回复