“上下楼梯时膝盖咯吱响,还带着刺痛;久坐后站起来,膝盖酸胀得半天迈不开步……” 生活中,不少人被反复的膝痛困扰,第一反应往往是热敷膝盖、贴止痛膏药,或是跟风补充氨糖。可这些方法大多治标不治本,膝盖疼痛依旧反复发作。深圳市龙华区中心医院康复医学科副主任医师沈主任指出,临床数据显示,超过 40% 的膝痛患者,问题根源并非在膝盖本身,而是始于被忽视的双足 —— 足弓塌陷(扁平足)。

就像一栋房屋若地基倾斜,再怎么加固墙体也无法解决根本的不稳问题。足弓,就是我们下肢力学结构中的 “地基”。当这个 “地基” 塌陷,下肢力线会从根源上发生偏移,最终将压力全部转嫁到膝盖,引发一系列疼痛问题。可很多人对足弓的重要性一无所知,任由 “地基” 崩塌,却执着于修复 “墙体”(膝盖),自然难以摆脱膝痛的纠缠。

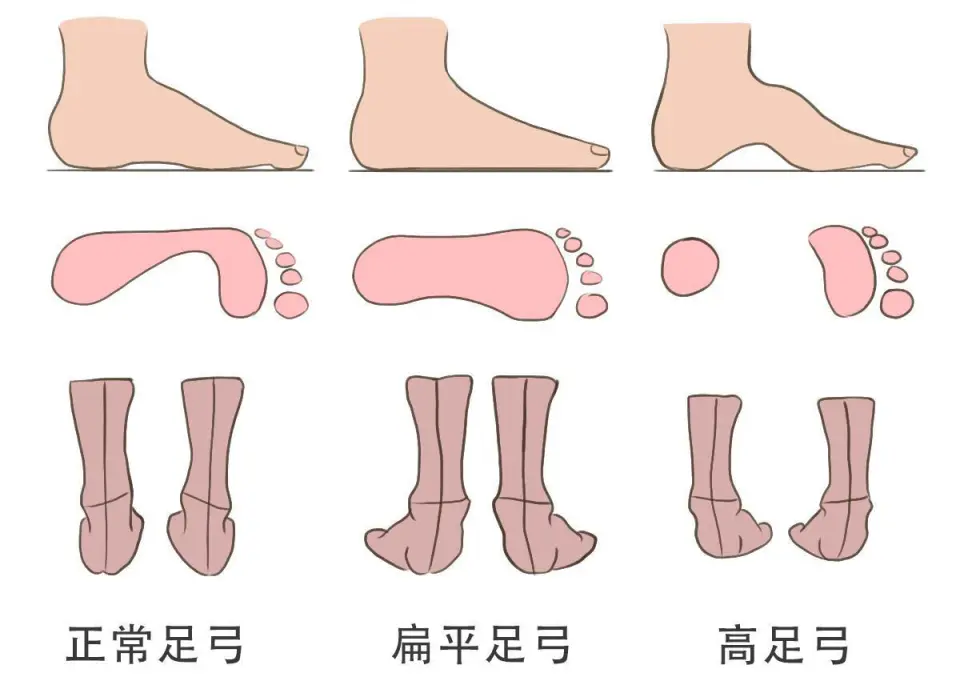

一、足弓:被遗忘的 “下肢减震器”,塌陷即引发连锁危机

足弓,是足底骨骼、韧带和肌肉共同构成的凸向上方的弓形结构,主要分为内侧纵弓、外侧纵弓和横弓。它就像一个天然的 “减震器”,在我们行走、奔跑时,能缓冲地面传来的冲击力,减少对下肢关节的损伤;同时,它也是 “平衡调节器”,能维持身体直立时的稳定,保证下肢力线的顺畅。

正常情况下,我们站立或行走时,足弓会自然支撑身体重量,让力从足跟平稳过渡到前脚掌,再通过膝盖、髋关节传递至躯干。可一旦足弓塌陷(扁平足),这个精密的力学平衡就会被打破,一场针对膝盖的 “摧毁战” 也随之拉开序幕。

第一步,“地基” 崩塌引发连锁偏移。足弓塌陷后,足底的减震功能会完全丧失。为了维持身体平衡,足踝会被迫向内翻转(足内翻)。这种看似微小的调整,却会像多米诺骨牌一样,引发整个下肢的力学紊乱 —— 足踝内翻会直接导致小腿(胫骨)出现代偿性内旋,而小腿的异常旋转又会像一根无形的绳子,牵拉着膝关节向内偏移。

第二步,膝盖承受 “双重压迫”。膝关节本身是一个结构复杂的负重关节,正常情况下,内外侧间隙受力均匀,髌骨(膝盖骨)会沿着固定轨迹滑动。可当膝关节被牵拉向内偏移后,内侧间隙会承受远超正常范围的压力,髌骨的滑动轨迹也会出现异常,要么偏向内侧,要么上下滑动不稳。长期如此,膝关节内侧的软骨会加速磨损,髌骨周围的肌腱也会反复受到摩擦,膝盖前侧的刺痛、内侧的酸胀感便会接踵而至。

更隐蔽的是,足部皮肤角质层厚,痛觉神经不敏感,即便足弓已经塌陷,也很少会出现明显的疼痛信号。而膝盖软骨和滑膜上分布着丰富的痛觉神经,成为了下肢力学异常的 “警报器”。这也是为什么很多人明明是足弓出了问题,却只感受到膝盖疼痛的原因。

二、自测足弓:一双旧鞋、两个动作,在家揪出膝痛根源

想要判断自己的膝痛是否与足弓塌陷有关,其实不需要复杂的仪器,一双旧鞋、两个简单的动作就能初步排查。

1. 看旧鞋:磨损痕迹藏着足弓秘密

每天穿着的鞋子,其实是足弓状态的 “记录者”。脱下常穿的旧鞋,观察鞋底的磨损情况:

- 如果鞋底内侧(尤其是足跟到前脚掌的内侧边缘)磨损明显重于外侧,甚至出现足跟内侧凹陷、鞋底整体呈 “C” 形内倾的情况,说明行走时足踝处于过度内翻状态,大概率存在足弓塌陷问题,且极有可能是膝痛的根源。

- 反之,若鞋底外侧磨损严重,则可能是足弓过高(高弓足),同样会影响下肢力线,但与足弓塌陷相比,高弓足引发膝痛的比例相对较低。

需要注意的是,这里要选择穿着超过 3 个月、日常频繁穿着的鞋子进行观察,新鞋或偶尔穿的鞋子磨损痕迹不具参考价值。

2. 做自测:区分功能性与结构性塌陷

足弓塌陷分为两种类型:功能性塌陷和结构性塌陷,两者的解决方法截然不同。功能性塌陷是指足弓本身结构正常,但维持足弓的肌肉力量薄弱或功能异常,导致站立或行走时足弓塌陷,坐姿或悬空时足弓可恢复正常;结构性塌陷则是由于骨骼发育异常(如足舟骨发育不良、跟骨外翻)、韧带松弛或外伤后遗症等,导致足弓结构永久性改变,无论何种姿势,足弓都处于塌陷状态。

通过以下两个在家就能操作的动作,可快速区分:

① 去重力位足弓观察(坐姿测试)

坐在椅子上,将双脚悬空,膝盖弯曲 90 度,放松双脚。观察足底的弧度:

- 若能清晰看到足底内侧有明显的凹陷(足弓形态),说明足弓结构正常,大概率是功能性塌陷,通过肌肉锻炼可改善;

- 若足底依旧扁平,没有明显凹陷,甚至整个足底完全贴向地面,则可能是结构性塌陷,需寻求专业医疗干预。

② 跟骨倾斜测试(站姿测试)

双脚自然站立在平整地面上,保持身体直立,从后方观察足跟的倾斜方向。然后主动收缩足底肌肉,尝试将足弓向上拱起(类似 “踮脚尖但不离开地面” 的动作),再次观察足跟:

- 若主动收缩足弓时,原本向内倾斜的足跟能逐渐回正,说明是功能性塌陷,肌肉还有调节能力;

- 若收缩足弓后,足跟依旧保持明显的外翻(向外倾斜),没有明显形态变化,则可能是结构性塌陷,肌肉力量无法改变骨骼结构的异常。

如果两个测试结果均指向功能性塌陷,可通过后续的康复训练改善;若指向结构性塌陷,或自测后仍不确定,建议及时到医院康复科或骨科进行专业检查(如足部 X 线、足底压力测试),明确诊断后再制定方案。

三、3 步康复训练:从足弓到步态,重建下肢力学平衡

对于功能性足弓塌陷引发的膝痛,通过针对性的训练,强化维持足弓和膝关节稳定的肌肉,调整步态习惯,可从根源上改善问题。以下训练动作简单易行,在家就能完成,但需坚持 4-8 周才能看到明显效果。

1. 第一步:唤醒足弓肌肉,重建 “足底支撑力”

维持足弓稳定的核心肌肉是胫骨后肌,它位于小腿内侧,像一根 “绳索” 一样,从胫骨内侧一直延伸到足底,是足弓最重要的动态稳定器。胫骨后肌力量薄弱,是功能性足弓塌陷的主要原因。通过以下两个动作,可有效强化该肌肉:

① 毛巾抓握训练

- 准备:坐在椅子上,双脚平放在地面,在双脚前方铺一条平整的毛巾(毛巾边缘与脚尖齐平),膝盖弯曲 90 度,腰背挺直。

- 动作:保持脚跟固定不移动,用脚趾(尤其是前三个脚趾)用力抓扯毛巾,将毛巾向自己方向拉拽,然后放松脚趾,让毛巾回到原位。

- 强度:每组 10 次,每次抓握后保持 2 秒,每天做 3 组,左右脚同时进行。

- 要点:动作过程中要专注于脚趾和足底肌肉的发力,避免用腿部或臀部肌肉代偿。如果毛巾太容易拉动,可在毛巾上放一本薄书增加阻力。

② 足弓拱起训练

- 准备:站立在镜子前,双脚与肩同宽,双脚踩在平整地面上,双手自然下垂,保持身体平衡。

- 动作:缓慢抬起足跟,同时将足心(足底内侧)向上拱起,让体重集中在跖骨头(前脚掌的骨头,对应脚趾根部)上,感受足底内侧肌肉的紧绷;保持 3 秒后,缓慢放下足跟,恢复站立姿势。

- 强度:每组 10 次,每天做 3 组,左右脚同步进行。

- 要点:拱起足弓时,注意不要过度踮脚尖,也不要让足踝向外翻转,保持膝盖与脚尖方向一致。如果站立时平衡不稳,可双手扶着椅子或墙辅助。

2. 第二步:激活臀中肌,给膝盖装 “隐形支架”

很多人以为膝痛只与膝盖周围的肌肉有关,却忽略了臀部肌肉 —— 尤其是臀中肌的重要性。臀中肌位于臀部外侧,主要功能是稳定髋关节,防止行走时大腿向内旋转。当臀中肌力量薄弱时,大腿会出现过度内旋,进一步加重膝关节的内翻压力,加速软骨磨损。激活臀中肌,相当于给膝盖加了一层 “隐形支架”,能有效减轻膝盖负担。

蚌式开合(臀中肌激活训练)

- 准备:侧卧在瑜伽垫上,身体保持一条直线,下方手臂垫在头下,上方手臂放在身体前方支撑,膝盖弯曲 90 度,双脚并拢。

- 动作:保持双脚不分开,缓慢将上方膝盖向上抬起,直到膝盖与髋关节呈 45 度角,感受臀部外侧(臀中肌)的发力;保持 5 秒后,缓慢放下膝盖,回到起始姿势。

- 强度:每侧做 15 次,每天做 2 组。如果有弹力带,可将弹力带套在膝盖上方(靠近膝盖处),增加阻力,强化训练效果;若无弹力带,自重训练也能达到激活目的。

- 要点:动作过程中要保持腰部贴紧瑜伽垫,不要让腰部向后拱起或向前塌陷,避免用腰部肌肉代偿。如果做完后感觉腰部酸痛,说明动作姿势错误,需调整身体姿态。

3. 第三步:步态再教育,纠正 “错误行走习惯”

除了肌肉力量不足,错误的步态习惯也是加重足弓塌陷和膝痛的重要因素。很多足弓塌陷的人,行走时习惯 “足跟先着地后,直接过渡到前脚掌”,跳过了足弓滚动的过程,导致足弓无法发挥减震作用;还有人存在内八字步态,进一步加剧足踝内翻和膝盖内扣。通过步态再教育,养成正确的行走习惯,能让下肢力线回归正常,从日常中保护膝盖。

① 三步着地法:延长足弓滚动时间

- 动作要领:行走时,刻意放慢速度,按照 “足跟→足弓→前掌” 的顺序着地:

- 第一步,足跟先轻轻接触地面,感受地面的支撑力;

- 第二步,将重心缓慢转移到足弓,让足弓自然滚动,充分发挥减震作用,这个过程可刻意延长 1-2 秒;

- 第三步,重心转移到前脚掌,然后脚尖蹬地,推动身体向前迈出下一步。

- 练习方法:每天饭后散步时,专门用 10-15 分钟练习这种步态,初期可对着镜子调整,确保每个步骤都做到位。习惯后,逐渐将其融入日常行走中。

② 调整脚尖方向:改善内八字步态

- 动作要领:内八字步态会导致足踝内翻加剧,行走时需刻意将脚尖指向偏外侧(与正前方呈 5-10 度夹角),避免脚尖向内扣。

- 练习方法:站立时,先调整双脚姿势,让脚尖轻微外展,然后保持这个姿势开始行走。初期可能会感觉不自然,可通过靠墙站立练习(双脚与肩同宽,脚尖外展,腰背贴墙),每天练习 5 分钟,逐渐形成肌肉记忆。

四、医生提醒:膝痛别只盯局部,下肢力线排查是关键

沈主任强调,膝盖是下肢力学链(足→踝→膝→髋→腰)中承上启下的重要环节,它的疼痛从来都不是孤立的。当膝盖反复疼痛时,切忌 “头痛医头、脚痛医脚”,只关注膝盖局部的治疗,而忽略了下肢整体力线的问题。

尤其是以下人群,若出现膝痛,更应优先排查足弓情况:

- 长期穿平底鞋、软底鞋或高跟鞋的人;

- 经常长时间站立、行走或跑步的人(如教师、销售人员、运动员);

- 体型偏胖,下肢负重较大的人;

- 有扁平足家族遗传史的人。

此外,在进行康复训练时,需牢记 “肌肉微酸是正常,关节刺痛要停止”。如果训练过程中出现膝盖、脚踝等关节的明显刺痛,说明动作姿势错误或强度过大,应立即停止,调整动作后再尝试,必要时咨询专业康复师。

足弓虽小,却是下肢健康的 “基石”。想要摆脱反复膝痛的困扰,不妨从关注足弓、重建足弓力量开始。只有 “地基” 稳固,下肢力学链才能顺畅,膝盖才能真正得到保护,让我们轻松迈出每一步。

发表回复