从 MLB 在赛车场耗资数百万美元搭建棒球场,到 NFL 将 “圣诞大战” 版权卖出天价;从球员从玉米地中登场的 “梦幻比赛”,到 K-POP 偶像主导的开球仪式,如今的体育赛事早已跳出 “纯粹竞技” 的框架,进入了一场轰轰烈烈的 “事件化” 改造运动。这场变革的核心,是体育联盟、媒体平台与资本共同发起的注意力争夺战,但在流量与商业价值飙升的背后,体育文化的深度与内核正面临被稀释的隐忧。

一、赛事 “事件化”:把比赛变成 “可消费的故事”

体育联盟对 “事件化” 的改造,本质是将一场普通的竞技比赛,包装成包含情感、符号与话题的 “文化产品”。这种改造并非简单的形式创新,而是从场地、时间、意义三个维度,重构赛事的价值。

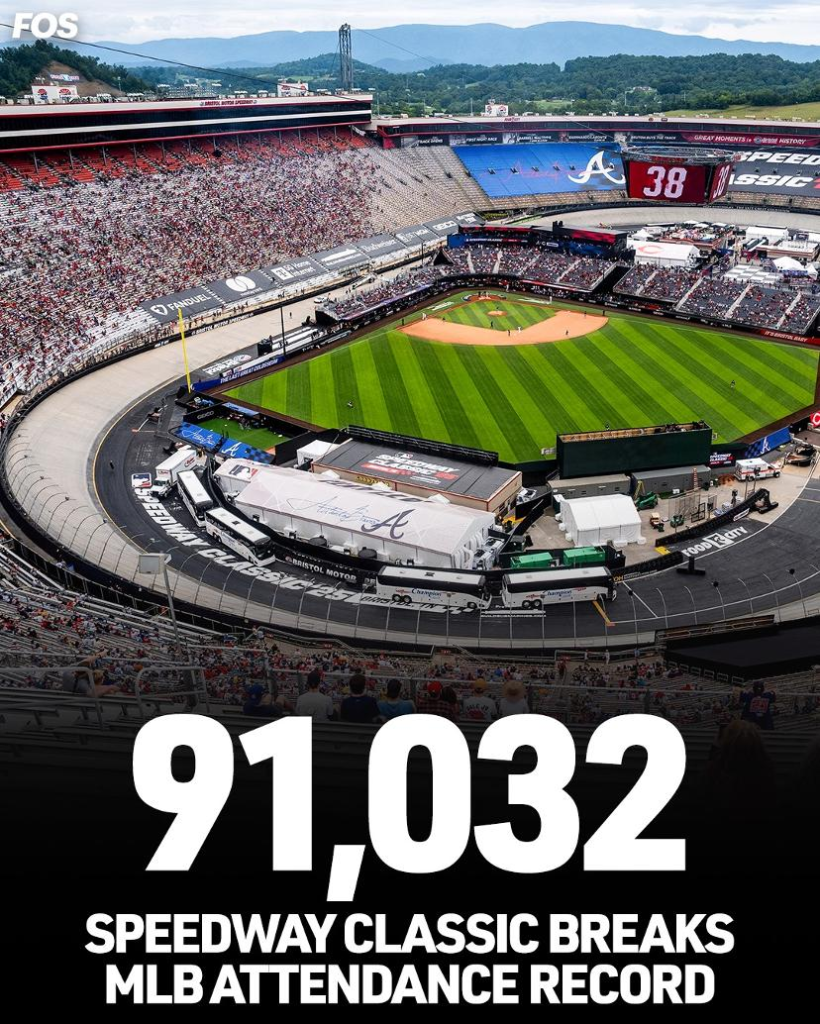

在场地改造上,核心逻辑是 “打破常规,制造稀缺”。MLB 显然是这一策略的佼佼者。为了打破 71 年的上座纪录,它将棒球场搬进 NASCAR 的布里斯托尔赛车场,用 1.7 万吨碎石、340 吨粘土和 12.4 万平方英尺合成草皮,在赛车跑道上硬生生造出一座专业球场。这场 “赛道经典赛” 最终吸引 9.1 万观众现场观赛,FOX 电视台实时收视高峰达 240 万人,用 “非典型场地” 创造了典型的商业成功。更早之前,MLB 以经典电影《Field of Dreams》为灵感,在爱荷华州的玉米地里搭建球场,球员身着复古球衣从玉米丛中走出,把常规赛变成了 “现实版电影场景”。2021 年这场比赛的收视率接近 600 万人次,成为近 16 年 MLB 最受关注的常规赛 —— 观众为 “情怀场景” 买单,远胜于为 “比赛本身” 买单。

时间维度的改造,则是 “绑定特殊节点,植入用户习惯”。NFL 从 1934 年就开始在感恩节固定办赛,如今 “感恩节看 NFL” 已成为美国家庭的传统;NBA 的 “圣诞大战” 从 1947 年延续至今,成为全球篮球迷在圣诞假期的固定期待。国内联赛也在跟进,CBA 近几年在 “冬至” 前后安排重磅对阵,试图将 “冬至看篮球” 打造成具有中国特色的体育文化符号。这些节日赛事的意义早已超越竞技,它们变成了 “节日仪式的一部分”,观众观看比赛,更像是在参与一场集体性的文化活动,赛事因此获得了超越体育本身的情感价值。

而在意义赋予上,体育联盟擅长 “绑定社会议题,提升品牌高度”。每年 4 月 15 日,MLB 所有球员都会穿上 42 号球衣,纪念打破棒球种族隔离的先驱 Jackie Robinson;NBA 则在马丁・路德・金纪念日当天安排明星球队对决,并在黄金时段全国转播,用篮球赛事传递民权运动精神。这些 “纪念日比赛” 不再是单纯的竞技,而是成为社会价值观的载体 —— 它们会登上社会新闻版面,引发非体育迷的讨论,体育联盟也借此从 “赛事组织者” 升级为 “社会文化参与者”,品牌形象更立体,市场边界也随之扩大。

此外,“明星跨界引流” 是补充手段。NFL 的超级碗中场秀每年能带来上亿观众,本质是用流行音乐明星的影响力,吸引非体育迷关注;MLB 邀请足球明星孙兴慜开球,成功让大批足球迷走进棒球场;韩国 KBO 联赛则把开球仪式变成 K-POP 偶像秀场,让棒球比赛在韩流粉丝圈层广泛传播。这些操作的核心,是用 “体育 + 娱乐” 的跨界组合,打破圈层壁垒,把赛事变成 “全民可讨论的话题”。

二、注意力焦虑:为什么必须拆解 “漫长赛季”?

体育联盟如此费力地包装赛事,根源在于 “注意力稀缺” 时代的生存焦虑。在电视媒体时代,体育联盟的叙事逻辑是 “赛季连载剧”—— 整个赛季围绕 “争夺冠军” 展开,每一场比赛都是剧情铺垫,球星成长、关键战役胜负,都是吸引观众 “追更” 的伏笔。但在短视频和社交媒体主导的今天,这套逻辑彻底失效了。

首先是 “时间成本” 的冲突。以 MLB 为例,30 支球队每支赛季要打 162 场比赛,常规赛季跨度超过半年,每天都有新比赛,每场比赛长达两三个小时。这种 “高密度、长时长” 的赛事模式,与当下观众 “碎片化、快节奏” 的信息消费习惯完全相悖。再狂热的粉丝,也不可能一场不落地看完所有比赛;对新观众而言,要从 162 场比赛中找到 “入坑” 的切入点,更是难如登天。NBA、NFL 虽没有这么密集的赛程,但也面临类似问题 —— 年轻观众不再愿意花 3 小时看一场完整比赛,他们更习惯在短视频平台上刷 “5 分钟高光集锦”。

其次是 “内容竞争” 的加剧。当下的观众,每天要面对短视频、网剧、游戏、直播等无数娱乐产品的争夺,体育赛事只是 “可选娱乐项” 之一,而非 “必需品”。如果赛事不能在短时间内抓住观众注意力,就会被轻易抛弃。这种背景下,“把漫长赛季拆解成独立爆款” 就成了必然选择 —— 就像《名侦探柯南》靠 “单元剧模式” 吸引新粉丝,体育联盟把单场比赛打造成 “独立事件”,观众不需要了解整个赛季的背景,只需要被 “赛道球场”“玉米地登场”“圣诞大战” 这些单点亮点吸引,就能快速参与进来。

更关键的是,“事件化” 能直接提升商业价值。当一场普通常规赛被包装成 “特殊事件”,它的定价权和分销权就会大幅提升。MLB 把 “全垒打大赛” 从传统版权包中剥离单独售卖,NFL 将 “圣诞大战”“巴西赛” 等单场赛事卖给不同平台,都是在把 “单一版权” 拆成 “多个高价值产品”。对联盟而言,这意味着更高的版权收入;对新观众而言,这降低了 “消费门槛”—— 他们不需要购买整个赛季的会员,只需要为感兴趣的 “单场事件” 付费,从而扩大了付费用户群体。

三、平台推手:流媒体时代的 “单场赛事生意经”

体育赛事 “事件化” 的加速,离不开流媒体平台和科技公司的推波助澜。在传统体育版权格局基本固化的情况下,“单场事件化赛事” 成为新玩家入局的突破口,也让整个版权市场的规则被重构。

过去,体育版权的玩法是 “打包购买”—— 比如 CBS 和 FOX 要花 20 多亿美元才能买下 NFL 一年的转播权,这种高门槛让中小平台望而却步。但 “事件化” 让版权销售变成了 “拆零售卖”,大幅降低了平台的入局成本。Netflix 花每年 7500 万美元,就买下了 NFL 连续三年的 “圣诞大战” 版权,相比 20 多亿美元的全年版权,这个成本显然更可控。而 2024 年 NFL 圣诞日比赛吸引了 6500 万美国观众,创下纪录,证明 “单场赛事” 完全能带来 “全年版权级” 的流量效果。这种 “低成本、高回报” 的模式,让 Netflix、Amazon、Apple 等科技公司纷纷入局,它们不再追求 “全包”,而是瞄准 “高价值单场赛事”,用精准投入撬动最大流量。

对平台而言,“事件化赛事” 还是打造 “差异化竞争力” 的关键。在内容同质化严重的当下,拥有独家 “事件化赛事”,就等于拥有了 “独家流量入口”。TikTok 在 2021 年直播 5 场 “X Games 冬季极限运动会”,24 小时内吸引 170 万人次观看,成功从 “短视频平台” 拓展到 “体育内容平台”;NBC 旗下的流媒体平台 Peacock 拿下 NFL 酋长队与海豚队外卡赛的独家直播权,创下 2300 万流媒体观看纪录,一跃成为 “事件级流量运营” 的典范。这些案例证明,“事件化赛事” 不仅能带来短期流量,更能帮助平台沉淀体育用户,实现长期增长。

而对体育联盟来说,平台的竞争又进一步推高了 “单场赛事” 的商业价值。NFL 在 “黑色星期五” 推出特别比赛,吸引 Amazon 豪掷 1 亿美元;为巴西市场打造的 “巴西碗”,让 Youtube 花费上亿美元购买版权。这些 “定制化事件赛事”,让联盟得以开拓新的区域市场和收入来源。NFL 之所以能朝着 2027 年 250 亿美元的营收目标迈进,“单场赛事” 的版权收入功不可没。

四、繁荣背后的隐忧:当体育只剩 “高光” 与 “梗”

赛事 “事件化” 带来了商业繁荣,但也暗藏着一个深刻的悖论:当我们把所有资源都投入到 “打造单场爆款” 上,体育文化本身的深度和内涵,正在被流量逻辑悄然消解。

首先是 “竞技本质的弱化”。一场完整的体育比赛,不仅有进球、得分的高光时刻,更有战术博弈的铺垫、球员心态的起伏、团队配合的细节 —— 这些 “非高光部分” 才是体育的精髓。但在 “事件化” 逻辑下,赛事被切割成适合短视频传播的 “片段”:MLB 比赛的精华变成 “全垒打瞬间”,NBA 比赛的亮点变成 “扣篮集锦”,观众看到的只是 “碎片化的刺激”,却失去了对 “完整竞技过程” 的理解。就像有人只看《世界杯进球集锦》,却从未完整看过一场世界杯比赛,他可能知道谁是最佳射手,却无法理解一场比赛中战术调整的重要性,更感受不到球队落后时的坚持与逆转时的感动。

其次是 “体育叙事的断裂”。过去,一个赛季的魅力在于 “完整的故事线”—— 球队从低谷到崛起的奋斗,球星从受伤到回归的坚韧,宿敌之间多年的恩怨情仇,这些故事需要通过一场场比赛的积累,才能让观众产生情感共鸣。但 “事件化” 拆解了这种叙事:观众只关注 “圣诞大战”“赛道经典赛” 这些单点事件,却对球队整个赛季的表现漠不关心;他们可能因为孙兴慜的开球而关注一场 MLB 比赛,却不知道这场比赛对球队晋级季后赛的意义。当体育失去了 “完整故事”,只剩下 “孤立的梗和高光”,观众与赛事之间的情感连接也会变得脆弱 —— 他们不再是 “球迷”,而只是 “流量的消费者”。

更严重的是,“事件化” 可能导致 “体育文化的浅薄化”。当 MLB 用玉米地、赛车场制造话题,当 NBA 用纪念日绑定社会议题,这些操作确实能让体育 “破圈”,但也可能让体育变成 “话题的附庸”。如果观众关注 “玉米地棒球赛”,只是因为它 “好看、新鲜”,而不是因为喜欢棒球这项运动;如果观众讨论 “马丁・路德・金纪念日比赛”,只是为了在社交平台表达立场,而不是真正理解赛事背后的精神 —— 那么体育就失去了它作为 “竞技文化” 的内核,沦为了 “流量的工具”。

五、结语:在商业与本质之间寻找平衡

体育赛事的 “事件化”,是时代发展的必然产物 —— 它适应了注意力稀缺的环境,满足了联盟、平台和资本的商业需求,也让更多人有机会接触到体育。但我们必须警惕,不能让 “商业流量” 完全吞噬 “体育本质”。

未来的体育产业,需要在 “事件化” 与 “完整性” 之间找到平衡:既要用 “特殊事件” 吸引新观众,也要通过优质的完整赛事内容,让新观众变成真正的球迷;既要追求单场赛事的商业价值,也要维护整个赛季的叙事魅力;既要用话题和符号 “破圈”,也要坚守体育的竞技精神和文化内涵。

毕竟,观众最终记住的,可能不是 “赛车场里的棒球赛” 有多新奇,不是 “圣诞大战” 的收视率有多高,而是一场比赛中球员拼到最后一秒的坚持,是一个球队历经挫折最终夺冠的感动,是体育带给我们的勇气与力量 —— 这些,才是体育真正的价值所在。

如果你想更深入了解不同体育联盟的 “事件化” 策略,我可以帮你整理一份MLB、NFL、CBA 赛事事件化案例对比分析表,清晰呈现各联盟的操作手法、商业效果和文化影响,需要吗?

发表回复