9 月 30 日,一段 Waymo 车辆在彭马尔高尔夫球场草坪行驶的视频打破了科技圈的平静。画面中,标志性的白色自动驾驶测试车在绿茵上缓慢移动,距围观人群仅数米之遥,旁观者的笑声与车辆的电机声交织成奇特的场景。这场看似无伤大雅的 “越界” 行驶,在 Waymo 澄清 “人类驾驶、活动准备” 的真相后,并未平息讨论,反而因特斯拉爱好者 “换特斯拉必遭痛批” 的论调,引爆了关于自动驾驶行业舆论公平性的激烈辩论。

事件本身的脉络并不复杂。社交媒体流传的 15 秒短视频里,Waymo 车辆脱离常规道路场景的行为,最初引发了 “自动驾驶系统失控” 的猜测。毕竟在公众认知中,这类配备激光雷达与多组摄像头的智能车辆,本应严格遵循道路规则。但 Waymo 的回应迅速厘清了事实:涉事车辆处于人工驾驶模式,行驶目的是为球场即将举办的活动进行场地勘测与路线规划,属于特殊场景下的合法操作。第一电动网的报道指出,这一澄清及时消除了公众对技术失效的担忧,凸显了企业应对舆情的专业度。

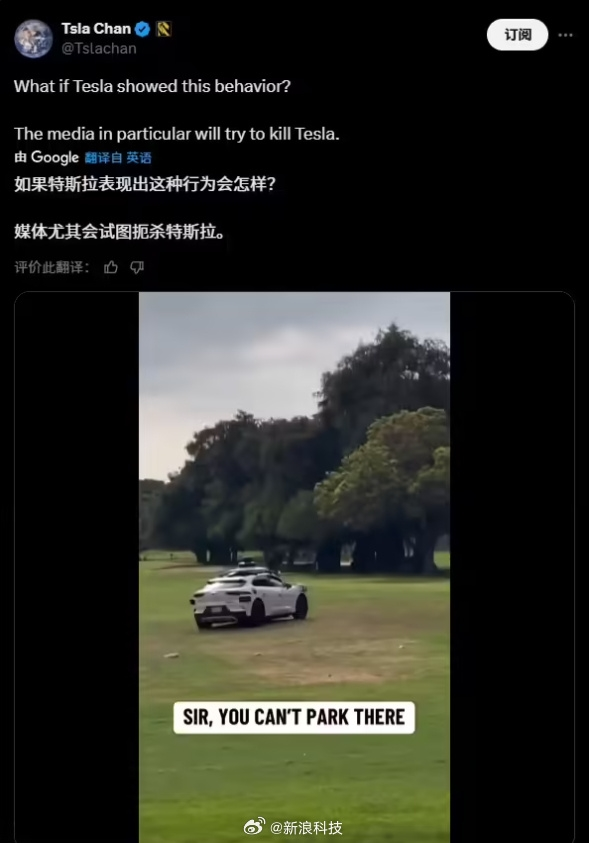

然而真正的舆论风暴,始于特斯拉爱好者群体的集体发声。在汽车论坛与社交平台上,”双重标准” 成为高频词。有网友直言:”如果视频里是特斯拉,标题早就变成 ‘FSD 系统失控闯入人群 ‘,评论区会被 ‘ 自动驾驶杀人机器 ‘ 的声讨淹没”;更有人翻出过往案例对比:”Waymo 人工驾驶犯错被理解为 ‘ 活动准备 ‘,特斯拉去年驾驶员误操作撞护栏,却被铺天盖地报道成 ‘Autopilot 缺陷 ‘”。这种情绪共鸣迅速扩散,让单一企业的偶发事件上升为行业评价体系的信任危机。

这种舆论差异并非空穴来风,而是源于两家企业长期构建的公众认知画像差异。Waymo 自诞生起就以 “技术极客” 形象立足,其背靠谷歌的研发基因与 “自动驾驶出租车服务商” 定位,使其获得了更多技术容错空间。数据显示,Waymo 在全球已累计实现 1.14 亿公里自动驾驶里程,在旧金山、凤凰城等地的 Robotaxi 服务每周提供超 25 万次付费乘车,稳定的运营表现积累了扎实的专业口碑。更关键的是,Waymo 始终谨慎区分 “辅助驾驶” 与 “自动驾驶” 概念,其公开宣传中从未回避技术局限性,这种克制态度赢得了舆论好感。

特斯拉则深陷 “宣传过度” 的信任困境。8 月佛罗里达州的致命车祸判决中,2.43 亿美元的赔偿金额不仅创下纪录,更暴露了其核心争议 ——”Autopilot” 命名引发的认知误导。原告律师团队在庭审中指出,这种字面意为 “自动驾驶” 的命名,与实际 L2 级辅助驾驶的技术本质严重不符,导致驾驶员产生过度信任而分心。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的数据更具说服力:自 Autopilot 推出以来,已涉及超 467 起事故,造成至少 13 人死亡,其中多起与系统未能识别静止物体相关。频繁的安全事件与 “激进宣传” 形成的反差,让特斯拉在舆论场中陷入 “有错必放大” 的被动局面。

行业技术路线的差异进一步加剧了评价偏差。Waymo 坚持的 “激光雷达 + 高清地图” 方案,虽成本高昂,但在环境感知精度上具有天然优势,其公开的脱离率数据(每百万公里人工干预 0.7 次)长期处于行业领先。这种技术冗余带来的安全感,让公众更愿意相信其操作失误多为人为因素。而特斯拉主推的 “纯视觉方案”,虽通过算法迭代不断提升性能,但过往多次出现的 “无法识别白色卡车”” 雨夜误判车道线 ” 等问题,让公众对其技术可靠性的信任始终存在短板。

更深层的原因在于,自动驾驶行业尚未建立统一的评价标准与舆论语境。人民智库 2025 年的调查报告显示,75.84% 的公众认为无人驾驶比辅助驾驶更安全,但 86.29% 的人认同 “安全不等于零事故”。这种理性认知本应成为评价技术的基础,但在实际舆论场中,标准却因企业而异。Waymo 的人工驾驶失误被归为 “操作特例”,而特斯拉的同类事件则被捆绑到 “技术缺陷” 上;Waymo 的场景创新被赞为 “探索精神”,特斯拉的功能迭代却常被批为 “拿用户当小白鼠”。

这种双标现象不仅伤害行业公平性,更可能阻碍技术进步。新华网指出,2025 年已成为智能驾驶落地的关键年份,中国市场仅萝卜快跑 Robotaxi 就完成超 220 万次出行服务,同比增长 148%。在技术加速落地的背景下,舆论作为公众态度的晴雨表,其评价导向直接影响产业生态。过度宽容可能导致企业放松安全警惕,而过度严苛则可能压制创新活力。Waymo 高尔夫球场事件引发的讨论,恰恰提醒行业:建立以 “技术本质”” 操作主体 “”场景属性” 为核心的统一评价框架,已成为当务之急。

值得欣慰的是,公众对自动驾驶的认知正在走向成熟。北京、武汉等试点城市超八成受访者信任无人驾驶技术,多数人能理性区分 “系统缺陷” 与 “人为失误”。这种理性基础,为构建公平舆论环境提供了可能。对于企业而言,Waymo 的快速澄清与特斯拉的争议教训共同证明:技术透明与精准沟通,才是赢得长期信任的关键。Waymo 此次事件中 “及时说明操作主体与目的” 的做法,与特斯拉过往 “模糊技术边界” 的宣传形成鲜明对比,这或许才是舆论反应差异的核心症结。

当 Waymo 车辆驶离高尔夫球场,这场舆论风波留下的不应只是 “双标” 的争论,更应是行业反思的契机。自动驾驶作为重塑未来出行的核心技术,既需要企业保持敬畏之心 —— 清晰界定技术边界、坦诚面对安全问题;也需要舆论秉持客观立场 —— 以统一标准评价技术、以发展视角看待探索。唯有如此,才能在技术创新与安全保障之间找到平衡,让智能驾驶真正走向成熟。毕竟在通往无人驾驶的道路上,公众信任的构建,比单一技术的突破更为重要。

发表回复