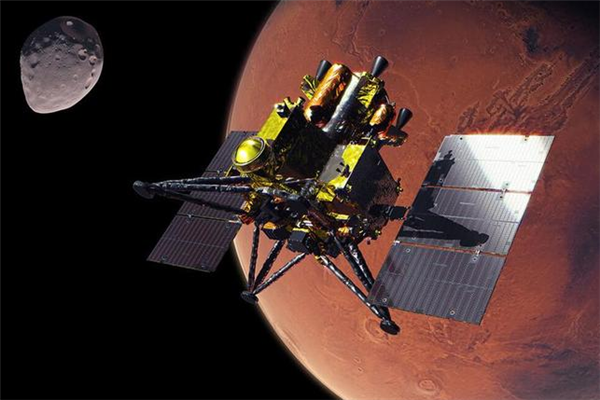

2026 年,一枚搭载着人类太空探索新期待的火箭将从地球启程,目标直指火星身边那颗形状酷似马铃薯的小卫星 —— 火卫一。这是日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)主导的 “火星卫星探测”(MMX)任务,它承载着人类首次从火星卫星采样返回的使命,计划在 2031 年将火卫一的 “星际馈赠” 带回地球。这场跨越 5 年的星际旅程,不仅要揭开火卫一的身世之谜,更可能为我们拼凑出太阳系早期演化的全景图,甚至触碰地球生命起源的核心线索。

火卫一这颗被古罗马人称为 “恐惧” 的卫星,自 1877 年被阿萨夫・霍尔发现以来,就不断向人类抛出科学谜题。它的轮廓尺寸仅为 26.6km×22.2km×18.6km,最长直径不过 27 千米,却创造了多项太阳系 “纪录”:每 7.5 小时就绕火星一周,是太阳系中轨道周期最短的卫星;表面反射率极低,堪称太阳系中最 “暗沉” 的天体之一;更令人瞩目的是,它正以每年近 2 厘米的速度向火星螺旋下坠,预计一亿年后要么撞上火星,要么被引力撕碎形成火星环。

这些奇特属性背后,是火卫一身份的巨大争议。科学界目前形成了三大主流假说,却始终无法达成共识。捕获说认为,火卫一原本是火星与木星之间主小行星带边缘的暗色小行星,或是某颗彗星的碎片,在太阳系早期被火星引力捕获。支持这一观点的证据是其成分与这类小天体高度相似,且富含水和有机物。但巴黎天文台的索尼娅・弗尔纳西耶通过光谱分析指出,其特征更接近彗星碎片而非普通小行星。

撞击说则得到了美国宇航局(NASA)喷气推进实验室科学家阿比盖尔・弗雷曼的支持。该假说认为,火卫一源于一颗撞击火星的天体,撞击产生的碎片在火星轨道凝结成型。这一理论能解释火卫一近乎圆形且紧贴火星赤道的轨道 —— 这种轨道特征通常只属于与行星 “同源” 的天体,而被捕获的天体轨道多为椭圆形且轨道面倾斜。

最新的环 — 卫星理论则提出了更复杂的演化图景。普渡大学的研究团队认为,火星曾拥有一颗大卫星,这颗卫星在火星引力作用下越过洛希极限被撕裂,形成的碎片环重新聚合成两颗小卫星,即现在的火卫一和火卫二。这一理论同时解释了两颗卫星的轨道特性和火星赤道附近的特殊沉积,甚至预测了火卫一未来被撕裂后可能形成新卫星的循环过程。

解开这些谜题的唯一途径,就是获取火卫一的实体样本。然而,人类对火星卫星的探测史充满了挫败。1988 年苏联发射的 “火卫一 – 土壤” 探测器未能脱离地球轨道,2011 年俄罗斯再次尝试同名任务,却因火箭故障坠毁,加上同期另一项欧洲任务的失败,使得火卫一采样成为航天领域的 “硬骨头”。

日本 JAXA 此次迎难而上,得益于其在小行星探测领域的技术积累。2020 年,“隼鸟 2 号” 成功将小行星 “龙宫” 的样本带回地球,验证了无人探测器远程采样返回的关键技术,为 MMX 任务奠定了坚实基础。MMX 任务预算达 4.17 亿美元,探测器搭载 11 台科学仪器,其中 4 台由欧空局和 NASA 等国际伙伴提供,形成了强大的国际合作阵容。

整个任务流程精密如钟表。2026 年发射后,探测器将历经约一年飞行抵达火星,先进入环绕火星的轨道对火卫一和火卫二进行初步观测,随后进入火卫一的准卫星轨道 —— 一种能持续近距离探测的特殊轨道。在完成 3D 测绘和光谱分析后,探测器将择机着陆火卫一表面,进行为期 2.5 小时的采样作业。为应对火卫一极低的引力环境(仅为地球的千分之一),采样系统采用了特殊设计,确保在 45 千米时速即可脱离的情况下仍能稳定作业。

此次任务的技术亮点不止于采样。JAXA 与 NHK 联合开发的 4K/8K 超高清摄像机将全程记录探测过程,由于数据量巨大,部分图像将存储在返回舱的记录设备中,待 2031 年随样本一同带回地球。这些超高清影像不仅能为公众带来震撼的太空视觉体验,更能为科学家提供火卫一表面地形、陨石坑分布等精细数据。

MMX 任务的科学价值远超揭开火卫一身世。如果证实火卫一源于太阳系边缘的小天体或彗星,就能为 “生命物质递送假说” 提供关键证据 —— 该假说认为,地球和火星上的水与有机物,正是由这类天体在太阳系早期撞击行星时带来的。即便火卫一源于火星撞击碎片,也能帮助科学家还原早期火星的物质组成和演化历史。更意外的收获是,火卫一样本中可能混有 10 毫克火星物质,这些吸附的火星尘埃和撞击碎片,将成为研究火星的 “免费样本”,其价值不逊于直接从火星表面采样。

任务的深远影响更延伸至人类载人登火的未来。火卫一被潮汐锁定的特性使其一面永远朝向火星,一面面向星空,加上极低的引力环境,使其成为理想的火星探测前哨站。宇航员在此可直接遥控火星表面探测器,避免地球与火星间 10-20 分钟的信号延迟。美国科学家帕斯卡尔・李指出,若 MMX 任务发现火卫一内部中空且富含可制造火箭燃料的冰,将彻底改变人类的火星探索策略 —— 火卫一可能成为载人登火的燃料补给站和中转基地,大幅降低探测成本。

从 “隼鸟 2 号” 到 MMX,日本航天正以独特的采样返回技术路线,在深空探测领域占据重要地位。2030 年代将迎来火星探测的 “返回潮”:美国 NASA 的火星采样返回(MSR)任务计划于 2031 年带回 600 克火星样本,而 MMX 任务带回的火卫一样本将与之形成互补,共同构建火星及其卫星的完整认知图景。

这场奔向 “火星之子” 的旅程,本质上是一场跨越 46 亿年的时空对话。当火卫一的尘埃最终抵达地球实验室时,科学家们通过分析其同位素组成、矿物结构和有机成分,将能回溯太阳系诞生初期的动荡岁月,还原行星形成的关键步骤,甚至为地球生命的起源找到新的答案。而 MMX 任务积累的技术经验,更将为人类迈向火星、走向更遥远的深空铺平道路。在这场探索宇宙的接力赛中,火卫一不过是中途的一个驿站,但它承载的,是人类永不停歇的好奇心与求知欲。

发表回复