2025 年 9 月 27 日,四川省文物考古研究院发布的三星堆遗址多学科研究成果,如同打开了通往古蜀文明核心的时空隧道。从精确到商代晚期的祭祀坑年代,到前所未有的青铜铸造技术,再到关于古蜀国政权更迭的颠覆性推测,一系列发现不仅填补了古蜀文明研究的诸多空白,更勾勒出 3000 多年前长江上游文明的辉煌与动荡。

年代锚定:商晚期的文明坐标

祭祀坑埋藏年代的确定,是此次成果发布的核心突破之一。长期以来,三星堆祭祀坑的年代争议始终困扰着学界,而本次通过高精度碳十四测年技术给出了明确答案 —— 三号、四号、六号、八号祭祀坑以 95.4% 的概率处于公元前 1201 年至公元前 1012 年的商代晚期。为追求极致精确,北京大学科研团队特意挑选生长周期短的竹制木炭作为检测标本,最终将年代精准锁定在距今 3100 年至 3200 年前的公元前 1100 年左右。

这一发现的意义远超单纯的时间界定。四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站站长冉宏林指出,祭祀坑精确年代的确定填补了学术空白,为厘清古蜀文明演进脉络与华夏化进程提供了关键坐标。更重要的是,一、二、三、四、七、八号坑中发现的跨坑拼对器物,有力印证了这些祭祀坑为同时期埋藏,暗示着当年曾发生过大规模、集中性的祭祀或埋藏活动,为解读古蜀人的精神世界提供了重要线索。

技术革命:青铜铸造的古蜀智慧

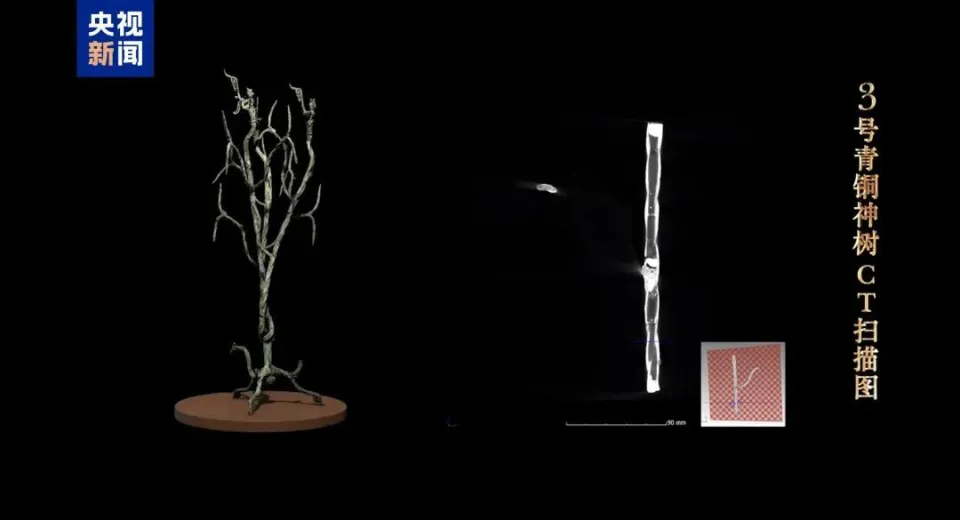

在青铜器铸造技术领域,本次发布的 “芯骨 – 条形芯撑” 技术堪称颠覆性发现。这项在国内同期遗址中首次被系统性确认的技术,揭开了三星堆大型复杂青铜器成型的奥秘。正如冉宏林所长的生动比喻:”这就像庙会彩灯内部的支撑骨架,主心骨与分支支撑结合,让复杂造型得以稳定成型”。通过 CT 扫描发现,三号坑出土的带尖帽小立人像和多棵神树内部,都清晰保留着这种技术痕迹。

三星堆的青铜铸造体系远不止于此。研究显示,商代晚期的古蜀先民已形成以分铸为核心,兼用浑铸、锻造的创新技术体系。四川大学霍巍教授解释,三星堆在继承中原夏商周三代 “模范法” 核心技术的基础上,发展出独特的多次分体浇筑、合体成型工艺,使得高大复杂的器物得以制造。这种 “继承中创新” 的技术特征,成为古蜀文明融入多元一体中华文明的重要物证。

金器与彩绘工艺的新发现同样令人惊叹。对出土黄金的分析表明,古蜀先民已掌握先进的 “灰吹法” 提纯技术,相关遗物黄金用量累计超 2 公斤。而彩绘青铜器被首次确认为中国最早的铜胎漆器之一,其采用的朱砂与大漆工艺,构建起三星堆与金沙遗址之间明确的文化传承纽带,印证了古蜀文明的延续性。

文明转折:内战阴影下的神权衰落

相较于技术发现的震撼,北京大学考古文博学院教授、三星堆研究院学术院长孙华提出的 “内战假说” 更具颠覆性。他通过梳理三星堆遗址三大文化阶段的演变指出,这场改变古蜀文明轨迹的冲突,源于三星堆文化向十二桥文化转型的关键期。

回溯历史,三星堆的崛起本就伴随着激烈的资源争夺。宝墩文化时期,成都平原曾呈现城邑林立的格局,最终形成沱江与岷江两大集团对峙。沱江流域的三星堆集团胜出后,吞并其他古城成为成都平原唯一的中心聚落。但在三星堆文化第三大期之初,这座繁华都城却骤然衰落为普通城邑。

孙华教授指出,考古遗迹中暗藏着清晰的冲突痕迹:部分城垣遭到人为破坏,精心规划的城市水系发生改变,青关山超大型宫殿区功能丧失,马牧河南岸的祭祀区彻底废弃。”种种迹象表明这是一场内部战争,受打击最严重的是神权贵族集团”。这场内战直接导致了古蜀社会的重构 —— 幸存者收缩至西北小城,部分人群迁徙他处,间接促成了十二桥文化时期聚落数量的激增和社会发展的转型。

值得注意的是,这些发现与祭祀坑的年代形成奇妙呼应。商代晚期的集中埋藏行为,或许正是内战平息后,新势力对旧神权象征物进行处理的结果。而此前发现的丝绸痕迹、标准化陶器以及集约化湿地稻作农业遗存,则从侧面印证了当时社会曾拥有的高度繁荣,也让这场内战导致的文明断裂更显令人惋惜。

文保突破与文明启示

此次成果发布还包含一项重要的文保突破:针对象牙保护这一世界性难题,文保团队研发的创新技术已能实现象牙在常规环境下的长久保存与展示,为珍贵文物的活化利用奠定了基础。从 2019 年新祭祀坑发现以来,三星堆考古采用的 “多学科融合” 理念与现代化发掘技术,本身就是中国考古学发展的重要实践。

从 90 年前 “广汉玉器” 的偶然发现,到如今多学科技术支撑的系统研究,三星堆的每一次 “苏醒” 都在刷新我们对中华文明的认知。精确的年代标尺、独特的铸造技术、悲壮的文明转折,三者共同勾勒出的不仅是古蜀文明的兴衰图景,更印证了中华文明多元一体的发展脉络 —— 既有地域特色的极致绽放,又有与中原文明的深度交融,在冲突与融合中不断演进。

随着考古工作的持续推进,三星堆还有更多秘密等待揭晓。那些被打碎埋藏的青铜器背后,究竟隐藏着怎样的权力更迭细节?迁徙的人群如何在新土地上延续文明火种?这些问题的答案,将继续丰富我们对中华大地上早期文明多样性的理解,让 3000 年前的古蜀智慧更加清晰地照进当下。

发表回复