“锂离子迁移数 0.3 以下,室温电导率不足 0.1 mS/cm”—— 这组冰冷数字,是聚合物固态电池半个世纪来难以逾越的技术天堑。作为下一代储能技术的核心方向,固态电池因替代易燃液态电解质的本质安全性,以及锂金属负极(理论容量 3860 mAh/g)带来的能量密度跃升,被全球科研界寄予厚望。

但聚合物电解质的先天缺陷始终制约产业化进程:传统体系中锂离子与 TFSI⁻等阴离子同步迁移,引发浓差极化导致锂枝晶生长,严重威胁电池安全;而依赖极性官能团的传导机制,又使离子传输效率大打折扣。即便单离子导体将迁移数提升至 0.93,强库仑作用却让电导率跌至 0.042 mS/cm,“鱼与熊掌不可兼得” 的困境成为行业共识。

在 2025 年全球固态电池竞赛中,美国 QuantumScape 的氧化物路线已实现实车演示,我国氧化物路线装车量突破 1.2GWh,但聚合物路线因界面相容性与加工优势,始终被视为规模化应用的最优解之一。如何破解 “双高” 矛盾,成为决定我国在该赛道话语权的关键。

材料革命:分子级设计的 “双向调控”

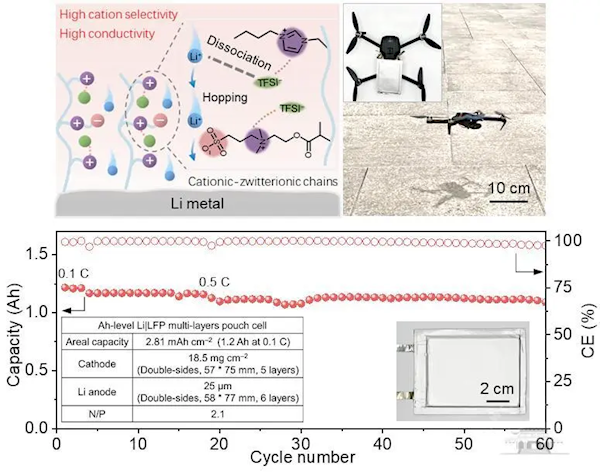

9 月 26 日,武汉大学集成电路学院杨培华课题组在《德国应用化学》发表的成果,为这场技术攻坚提供了全新答案。团队创新性构建的阳离子 – 两性离子聚合物电解质(PBTD) ,通过 “锚定 – 解离” 双重分子设计,首次实现高迁移数与高电导率的协同优化。

“我们将两种功能单体在电池内部原位聚合,形成三维网络结构。” 课题负责人杨培华研究员解释道。这种 “分子级工程” 暗藏双重玄机:

- 阳离子锚定机制:通过离子液体单体(BVIM⁺>TFSI⁻)引入的阳离子基团,像 “磁石” 般固定 TFSI⁻阴离子,迫使锂离子独立迁移,将迁移数提升至 0.76,较传统体系翻倍以上;

- 磺酸基促解离效应:两性离子单体中的磺酸基团,通过削弱 Li⁺与 TFSI⁻的相互作用(DFT 计算显示结合能降低 22%),加速锂盐解离形成自由锂离子,显著提升传输效率。

在实验室测试中,这种 “双管齐下” 的设计展现出惊人性能:室温电导率达到 1.6 mS/cm,较传统单离子导体提升 40 倍;电化学窗口拓宽至 4.4 V,可适配高电压正极材料;Li||LiFePO4 电池在 1C 倍率下循环 800 圈后,容量保持率仍达 83.3%,远超行业平均水平。

应用验证:无人机上空的 “安全飞行”

技术突破的最终价值,需在实际场景中得到检验。杨培华团队基于该电解质组装的 1.2 Ah 安时级软包电池,在无人机驱动实验中完成了关键验证。

“传统锂电池驱动的消费级无人机,续航普遍在 20-30 分钟,且高温飞行时存在起火风险。” 参与实验的博士研究生肖托介绍。而搭载武大新型固态电池的无人机,不仅实现了稳定飞行,更通过了严苛的安全测试 —— 在 UL 2530 标准穿刺实验中,电池无起火、无爆炸,展现出本质安全特性。

这一突破对行业的意义不言而喻。在农业植保、物流配送、应急救援等无人机应用场景中,安全与续航是核心诉求。此前嘉盈半固态电池虽将无人机续航提升至 50 分钟,但能量密度 350Wh/kg 的指标仍有提升空间。武大新技术若进一步量产优化,有望推动行业进入 “长续航 + 零风险” 的新阶段。

更值得关注的是,该技术展现出极强的普适性。通过分子结构调整,其设计策略可拓展至钠、钾、镁等多价离子电池体系,为低成本储能技术提供新路径。

产业坐标:中国固态电池的 “双轨突围”

武大的技术突破,恰处我国固态电池产业的关键窗口期。2025 年上半年,国内半固态电池装车量爆发式增长,卫蓝新能源 360Wh/kg 电芯累计装车突破 1.2GWh,形成 “半固态商业化先行、全固态技术突破” 的双轨格局。

在三大技术路线中,氧化物路线凭借产线兼容性已占据先机,2025 年市场份额预计超 70%;而武大团队深耕的聚合物路线,此次突破有望改变竞争格局。“聚合物电解质的规模化加工优势,能大幅降低量产成本。” 行业分析师指出,若该技术实现吨级量产,将与氧化物路线形成互补,加速我国固态电池产业化进程。

目前,上海洗霸已实现 LLZO 氧化物电解质吨级量产,清陶能源规划 2027 年达成 55GWh 产能,头部企业的产能布局正紧锣密鼓。武大这项材料创新,无疑为产业链上游注入强心剂 —— 其 “锚定 – 解离” 设计思路,可与现有产线结合,降低技术转化门槛。

未来展望:从实验室到千亿元市场

站在技术产业化的起点,杨培华团队清醒地认识到挑战。“当前电解质的机械强度仍需提升,以更好抑制锂枝晶生长。” 杨培华透露,团队正通过复合纳米填料进一步优化性能,目标是 2027 年前完成中试线建设。

从行业维度看,固态电池的规模化应用已进入倒计时。据预测,2030 年全球固态电池出货量将达 614GWh,其中全固态电池占比近 30%,中国市场规模将突破千亿元。武大的技术突破,不仅为聚合物路线打开了新空间,更印证了我国在固态电池领域的全链条创新能力 —— 从材料设计、机理研究到应用验证,已形成完整创新闭环。

当无人机搭载着中国自主研发的固态电池翱翔天际,这不仅是一次技术的成功试飞,更是我国储能产业向 “安全高效” 时代迈进的生动注脚。在政策支持与市场驱动的双重加持下,这场始于实验室的材料革命,正悄然改写全球能源存储的竞争格局。

发表回复